|

|

Verfasser*in der Texte (nach): Dietrich Theodor Graminäus (um 1530 - nach 1594)

Verleger*in (Ausführung): Frans Hogenberg (1535–1590)

Beschreibender Titel: Beschreibung der fürstlich-jülichschen Hochzeit (1585), Die Goldene Rose (1587), Spiegel und Abbildung der Vergänglichkeit (1592)

Datierung: 1585 - 1592 (Herstellung)

Museum: Museum Kurhaus Kleve

Typ: Kunstwerk

Gattung: Buch

Inventar Nr.: SAB 0148 a-c

3 Hauptwerke von Graminäus, herausgegeben von der Offizin Hogenberg.

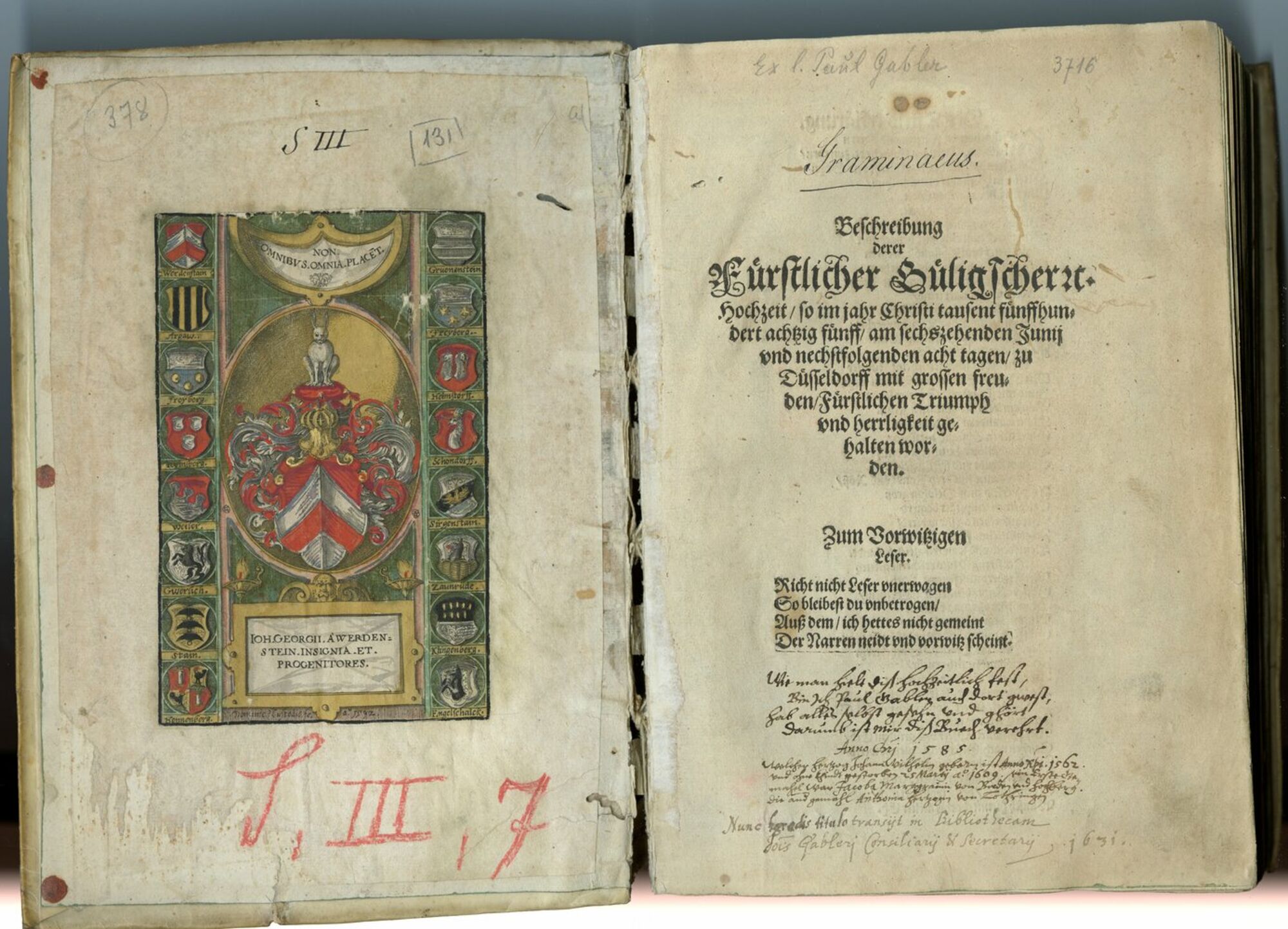

a. Beschreibung derer Fürstlicher Güligscher Hochzeit (1585):

„So im jahr Christi tausent fünffhundert achtzig fünff / am sechszehenden Junii und nechstfolgenden acht tagen / zu Düsseldorff mit grossen freuden / Fürstlichen Triumph und herrligkeit gehalten worden (Johann Wilhelm & Jakoba von Baden) Ansichten (Hogenberg) Anno 1587, Cölln (bei Hogenberg);

141 Seiten, unbezeichnet, koloriertes Titelblatt, 37 Kupferstiche auf Doppelseiten, z.T. koloriert

b. Die Goldene Rose (1587):

„Der guldenen Rosen Geheimniß / Bedeutung / Auffnennung Empfengenuß … Der Durchleutig Hochgebornen Fuerstinnen / Frouwen Jacoben / Hertzoginnen zu Guelick / Cleve und Berg … im Jahr 1587 … zu Duesseldorf Presentieren lassen.“

-

26 Seiten, nicht nummeriert, 1 Titelkupfer und 1 Kupferstich

c. Spiegel und Abbildung der Vergänglichkeit (1592):

„Spiegel und abbildung der Vergengligkeit … da Ihr F.G. Herr Vatter Christmilter gedechtnuß / Hertzog Wilhelm / ec. am fünfften tag Januarij, im Jahr 1592. in den Herrn Christlich entschlaffen …“

59 Seiten, unbezeichnet, 1 Titelkupfer und 13 Kupferstiche auf Doppelseiten

Dietrich Graminäus (Roermond um 1530 bis nach 1594), Verfasser dieser drei Schriften zur Geschichte des jülich-klevischcn Herzoghauses, hatte in Köln Philosophie und Recht studiert und dort als Mathematikprofessor gewirkt. Nach dem Tod des Jungherzogs Karl Friedrich wurde er 1579 zum Lehrer des Johann Wilhelm ernannt und war später Landschreiber der Vereinigten Herzogtümer. Als solcher protokollierte er die wichtigsten Ereignisse am Hof in Düsseldorf.

Der Band vereinigt die drei von der Offizin Hogenberg herausgegebenen Hauptwerke des Graminäus.

Zu a.: Zur Hochzeit des klevischen Erbfolgers Johann Wilhelm und Jacoba von Baden verfaßte Graminäus diese Beschreibung der Feierlichkeiten, von der Vorbereitung bis zum Abschied der Gäste. Vorangestellt ist eine Liste der adeligen Teilnehmer. Die Kupferstiche illustrieren die Einholung der Braut, die Trauuug, das Hochzeitsmahl, den Hochzeitszug, die Tänze, Feuerwerke und Turniere sowie den Abzug der Gäste. Wappenbilder weisen die adelige Abstammung der Teilnehmer nach.

Ein Kupferstich ist der Trauungsszene in der Düsseldorfer Schloßkapelle gewidmet. Unter dem Altar reicht sich das Brautpaar die Hände und wird vom Düsseldorfer Hofprediger Winand Thomasius gesegnet. Die Braut erhielt einen Ring, während sie dem Bräutigam einen Kranz als Kopfschmuck überreicht. Zur Linken und Rechten haben sich adelige Frauen und Herren aufgestellt. lm Vordergrund ist die Gruppe der Brautführer zu sehen: Herzog Wilhelm von Kleve, sein Schwiegersohn Pfalzgraf Philipp Ludwig sowie Jacobas Bruder Markgraf Philipp und ihr Schwager Georg Ludwig, Landgraf von Leucbtenberg.

Der spanische König Phillipp II., der deutsche Kaiser Rudolf II. und der Papst Sixtus V. trieben den Klever Jungherzog 1585 zu einer

Ehe mit Jacoba von Baden. Die als Waise am Münchner Hof erzogene Jacoba sollte das Klever Herzogtum für den Katholizismus sichern. Ihr Vetter Ernst von Wittelsbach hatte 1583 den Stuhl des Kölner Erzbischofs erhalten. Die Ehe blieb bis zur Ermordung Jacobas im Jahr 1597 kinderlos.

Lit.: B. Rümrnler: Die Fürstlich-Jülische Hochzeit zu Düsseldorf, 1585. Das Fest und seine Vorgeschichte. Kommentar zur Faksimile-Ausgabe.

Düsseldorf. 1983. Dies.: Die Düsseldorfer Hochzeit im Jahr 1585. Die Beschreibung des Festes von Dietrich Graminäus. In: Ausst. Land im Mittelpunkt der Mächte, S.167-180 und ebdn.: Kat.-Nr. G 4a-m.

Zu b.: Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts pflegten die Päpste adeligen Frauen für besondere Frömmigkeit und Treue zur Kirche eine goldene Rose zu verleihen. Die Rose gilt in der christlichen Symbolik als Sinnbild für den Opfertod Christi. Papst Pius V. ließ am 6. Januar 1588 durch seinen Gesandten Antonio Caraccioli der Jacoba von Baden diese Auszeichnung zuteil werden. Damit sollte sie, die am Hof des Schwiegervaters mit reformatorischem Gedankengut konfrontiert wurde, noch stärker an die katholische Kirche gebunden werden.

Graminäus hat die Zeremonien der Verleihung in diesem Bericht, den er der Herzogin widmete, festgehalten. Er beschreibt den Aufenthalt des päpstlichen Legaten am Düsseldorfer Hof und fügt in Übersetzung den Wortlaut des päpstlichen Begleitbriefes an. Zwei Kupferstiche versinnbildlichen die Bedeutung der goldenen Rose. Das Titelblatt zeigt Monumentalfiguren der Propheten Jesaias und Jeremias sowie biblische Szenen in Medaillons und den Heilsbrunnen Christi. Auf einer doppelseitigen lllustration ist der Lebensbrunnen, um den sich die geistlichen und weltlichen Herrscher und die Tiere des Paradieses scharen, in einer Kirche dargestellt.

Lit.: L. Gies: Die goldene Rose. In: KKL. 1957. S. 43ff. Aust. Land im Mittelpunkt der Mächte: Kat.-Nr. G 5.

Zu c.: Nach langer Krankheit starb Wilhelm der Reiche am 5. Januar 1592 in Düsseldorf. Graminäus hat dem eigentlichen Bericht über die Trauerzeremonie einen Traktat über das Recht des Verstorbenen auf ein angemessenes Begräbnis und eine Genealogie des Hauses Jülich-Kleve-Berg vorangestellt. Der Begräbniszug ist ausführlich mit Kupferstichen illustriert, alle Trauergäste sind durch ihre Wappen gekennzeichnet. Das abschließende Bild zeigt die Aufbahrung des Sarges in der Stiftskirche (heute Lambertikirche) in Düsseldorf.

Lit.: R. Nagel: Dietrich Graminäus ,Spiegel der Vergänglichkeit’ (1592). In: XV. Congreso internacional de las ciéncas genealogica y heraldica, Madrid, 1983. Ausst. Land im Mittelpunkt der Mächte: Kat.-Nr. P 51.

- Kat. d. Ausst. „Der Niederrhein. Zeichnungen, Druckgraphik und Bücher aus der Sammlung Robert Angerhausen“, Städtisches Museum Haus Koekkoek (4. April – 30. Mai 1993), bearb. v. Ursula Geißelbrecht-Capecki, hrsg. v. Städtischen Museum Haus Koekkoek, Kleve 1993, S. 50ff, Abb. S. 51f, Nr. 12 a-c